Text by Riddim Online

2013年11月にRiddimOnlineに掲載された記事です。

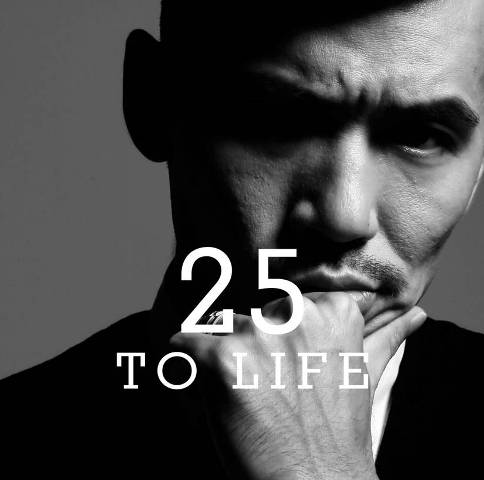

アーティスト活動四半世紀を迎えたZeebraがリリースした13曲入りの記念すべきアルバム『25 To Life』。若いインディーズ・アーティストからベテラン勢、さらに福原美穂と多彩なアーティストが参加、加えて自らが手がけたトラックまでを熟練のリリシストが乗りこなす。

●まず、25周年おめでとうございます。初期のヒップホップは、それこそアンダーグラウンドで、その「知られていないこと」自体が「格好良い価値観の一部」だったかもしれません。Zeebraさんは、その成長と変化の最前線で牽引されてきて、当初あって今はなくなった魅力、そして時が経っても変わらない魅力とはどういうものでしょう?

ZEEBRA(以下Z):短い時期だけを考えると、これはクリアランスの問題で「もうPUBLIC ENEMYの2枚目はつくれない」って言われるじゃないですか。今あれをつくると、売れば売るだけ赤字になる。DE LA SOULのファーストなんかもそうかもしれません。そういう「サンプリング・コラージュ」に対する規制は当り前かもしれないけれど、規制によってそこにあった可能性が薄くなっちゃったのは、今までの歴史で一番残念なことな気がします。ヒップホップのプロダクションに関して「これ、ループ何個重ねてんだよ?」っていう。あの、「ここのサンプリングの中域削ってる分こっちの中域出して」とか、色んなことをやってコラージュしてつくる感じは、当時自分でもつくってて本当に楽しかった。でもそれだって1987、8年から2、3年の間であり、「その時が特別だった」と思うしかないのかなって。あとは、もし当時「ヒップホップは新しい、みんなが知らないもの」という優越感があったとすれば、それは「『日本では』みんなが知らないもの」。逆に言うと、オレにとっては初めから「『USでは』ストリートの若いヤツらがみんな知ってるもの」という意識だったので、「ポピュラーである」ことに対して斜めに見ることは一切ないんです。

●最初から素で、「本来とてもメジャーなもの」という意識。

Z:ただ当時、「あえてもっとポピュラーにしようとする」ことによってダサくなってるヒップホップって向こうにもあったと思うんですね。それはMCハマーだったりとか。

●嫌いじゃないけどYOUNG MC的な。

Z:他にはTONE LOCや2LIVE CREWとか。その辺ていうのは、当時かたやRAKIMやKRS-1とか、アートフォーム、テクニック的にもどんどん進化しているヒップホップがあるのに対して、商業的な成功をおさめるためにつくられたようなラップの曲があって、それらは正直滑稽に見えてました。そこで例えば「L.L. COOL J.がすごい売れている」と。それをヘイトの目で見るのは「ただのヘイター目線」で、実際フッドの女の子たちはキャーキャー言っている。それはTHE SOURCE以前、向こうの「WORD UP」マガジンとか「HIP HOP MASTERS」あたりの雑誌で、BIG DADDY KANEとBOBBY BROWNが同列に「女子高生たちのアイドル」的な扱いだったわけですよね。それで裏にはBELL BIV DEVOEのポスターも付いている。だからある意味、ラッパーもストリートでは「アイドル的存在」だったわけです。

●「全国区のアイドル」と「フッドの人気者」が同列に扱われていた。

Z:オレはもともと「それが正しい」と思っていて、だから「エンターテイメント的に消化する」みたいなことに対して、すごく普通な気持ちでやってるところがあるかもしれないです。だから、「知らないものを知ってる自分が嬉しい」というより、純粋に「ヒップホップを知ってる自分が嬉しい」気持ちがメインでした。もしオレが「人の知らないもの好き」だったら、たぶんZOOが流行った段階でやめてますね。でもあの時、「よしきた!」と思ったし、「これからヒップホップが日本を席巻する」と思いました。

●1曲目「The Last Letter」のリリック「激甘MC I eat u like a cupcake」が、Rakim“Microphone Fiend”の「I melted microphone instead of cones of ice cream」を連想させました。

Z:昔、覚えたくて仕方なかったリリックはRakim“Microphone Fiend”。あれは80何小節、サビ無しでずっとラップする。本当に「Fiend=魔人」だけに、当時、「ラップをすることに中毒な感じ」というのが、しかも毒々しく表現されている感じがすごくして。もちろん歌詞カードなんかなかったですが、「これは何としても覚えたい」と。

●やはりRakimは凄い?

Z:映画「ART OF RAP」で本人が語っていますが、「親がジャズやソウルを聴いてて、そのジャズのソロのようにラップをデリバリーした」というのは、本当にその通りだと思います。当時はまだ、そんなRakimの言葉は伝わってきていませんでしたが、オレはその頃から「これはそうだろう」と思ってました。自分も「何らか刺激を受けられるかな」ってコルトレーンやマイルスを聴いてましたし、それは特に「ソロの時の持っていき方」。ソロでは決まったフレーズをずっとやるわけじゃなくて、展開させていくわけじゃないですか。その「展開のさせ方」が、あのラップの「決まった譜割りで歌わない」感じに通じている気がして。最近のダンス・ミュージックっぽい曲では決まった譜割りっぽくなる傾向が強いですが、あのRakimの感じは「ジャズのソロに近いのかな」と。

●アルバムの後半、前半はそれこそ最近のダンス・ミュージック的なものから、最後の方はサンプリング色が強くなっていくように感じます。そこはやはり思い入れがあるから?

Z:あまり「昔の音をやりたい」という意識はありません。今回結構サンプリングの音が入ってきたのは、たぶん実際に今のワールド・ヒップホップ的な部分に、そういうぶり返しがあるというのがデカい。例えば、リズムの取り方はサウスっぽい、BPM70ぐらいのものを倍でとるような曲でも、例えばASAP Rockyはそれをサンプリングでつくってる。ウチの息子が今21、22歳ですが、ヤツら世代が意外とそういう90年代の音が好きなんです。それこそ次男坊はビートつくるんだけど、基本4つ打ちとヒップホップの中間みたいなビートで、でも、できたのを聴かされたことは一度もない(笑)。とはいえ音が鳴ってるのは部屋から聴こえてて、この前はBRAND NUBIANネタがまんま4つ打ちになってたりしてました。だから、オケ的にはサンプリング感出てるけど、キックの感じはモロ4つ打ち。それって、オレは1971年生まれなんですが、70年代の音楽は心地いいんですね。それがもしかすると、「90年代生まれには90年代の音が染み付いている」感じがして、だからそういうブリ返しが、同じものではないけれど、何かが回転してるのは感じるんです。

●お子さんに特に意識的に教えたり、伝えていることはありますか?

Z:何にもないですね。

●ただ、ご自分のライフスタイルを見せている。

Z:とはいえ、「ケンドリック・ラマーの新しいヤツ聴いた?」、「あのヴァース、ヤバくね?」みたいな会話はいつもしています(笑)。まあでも、あれぐらいの世代となるとヒップホップは空気みたいなものですよね。

●1曲目と最終曲は基本「セルフ・ボースティング」と言えると思います。他にスタイルとして社会的だったりストーリー・テリング、愛の歌も親としての曲もあり、さらにパーティー・ソングも加わり、それらがまんべんなく散りばめられていました。

Z:順番はものすごく大切だと思います。例えば福原美穂ちゃんとやっている「EXIT」という曲はオケの感じが礼拝堂みたいな印象を受けたので、「これは懺悔の曲」と思ってつくったんです。そうなると、「懺悔の曲の後にあんまり酷いこと言うのは良くないな」とか、順番的な説得力ってあるじゃないですか。それは、「君しかいない」ってラブ・ソングの後にナンパの曲を入れてもなんだし(笑)、しっかり聴いてメッセージを受け取ってもらうものは「最後の方にあった方が終わった後に残るかな」というのもあります。楽しむ曲、考えさせられる曲、悲しい、嬉しい、怒りとか色んな曲があっていいと思うし、アルバムの最初は勢いで聴ける曲が入ってた方が好きですね。

●「セルフ・ボースティング」は一つのスタイルとはいえ、ご自分を「キング」と呼ぶことで、唐突にラップで挑まれることもありますか?

Z:現場でフリースタイルでやってくるバージョンは、1年に一回行くか行かないかみたいな地方が多いですね。でも、そんなに嫌な感じの子はいないです。正々堂々「闘いたい」、「一緒にサイファーしたい」みたいな、まあ、それはオレもやりたくなっちゃうので(笑)。でもそこに3、4人いると一人は好戦的なのがいたりして、するとオレもそれなりに応えたり。だから常に、「いつ来ても大丈夫なように」という気持ちは持っています。今までで一番ハンパなかったのは、朝子供を幼稚園に送って、帰りにコンビニでパンとか買ってマンションに戻って来たら、宅急便のおニイちゃんがいたんですよ。そしたら「あ、ジブラさん。ちょっとオレのラップ聴いて下さい」って、マンションの1階で朝8時半くらいにいきなりかましてきて。それも挑んでくるから、「これ、オレもコンビニ袋片手に、通勤時間で、ご近所さんに見られちゃうの恥ずかしいけど、しょうがねえ」って16小節くらいやって、「じゃあな」って、そういうのもあります(笑)。

●しっかり受け止めるんですね(笑)。

Z:でも、今もうみんな上手いんで、そろそろ危険です。あんま調子こいてると、審査員やっておきながら格好悪いので、練習しないと。

●ラップの裾野の広がり方はすごいですか?

Z:今回アルバムに参加してもらってるKOHHや、高校生でインディ・デビューしたGOKU GREENとか、いわゆる10代後半20代前半の世代がものすごく上手い。さらに、実際高校生ラップ選手権の審査員をやらせてもらって「これだけ層が厚かった」ってことにちょっとビックリさせられてて。今、全国にまんべんなくワルから引き蘢りまで、本当に色んなのがいるんです。そもそも「ヒップホップを聴く」とか「好きだ」とかっていうリスナーとしての部分に関しては、そんなにハードルは高くない。でも、「日本語でラップする」、「韻を踏む」という行為のハードルはもの凄く高いと思うんです。それこそ「空からの力」を出した頃、「見まわそう」のオレの歌詞の中に「フリースタイル信じてたら韻辞典は禁じ手」っていうのがあって、それは「『日本語でもフリースタイルができる』ということを信じてる」って意味なんです。それは、当時フリースタイルを日本語でできるやつがいなくて、だんだんウチらまわりだったらライムヘッドがやるようになり、FGまわりならメロー・イエローのキンとかが上手くなっていって、RIP SLYMEのPESなんかも結構早い段階だった。そういう連中が始めていって、オレやUZIなんかが悔しくて必死に練習してっていう時代が90年代中頃にあった。これが英語圏だと幼稚園、小学校から、言葉を教わる流れで韻を教わっちゃうってことがあるので、誰でも4小節くらいのラップが普通に書けるんですね。だからこそ、すごく緩い曲や色んなタイプの曲ができるし、色んなラッパーがいる。ところが「日本語でラップする」ハードルの高さが故に、だんだんみんな「それを頑張ることが目的」みたいになってきちゃう。「頑張るひた向きさがすべて」みたいな感じになってきて、それで真面目な歌詞だらけになったりして。

●勤勉な日本人。

Z:でも英語圏の人間は、酷い人殺しみたいなヤツからすごいナードみたいなやつまで面白いラップができて、「そこが一つ大きなラインだな」と思ってきました。その時「何が良かったか」というと、「高校生がフリースタイルでバトルができるようになってきた」なんて、オレだってそんなの何度もしたことないし「完璧にできる?」って言ったら、高校生ラッパーとバトルして、全然負けるかもしれない。だからこそ「そこが広がる」ことがもの凄く意味がデカい。昔から思っていたのは、「ウチの高校ではあいつが一番ラップ上手いぜ」というのが全部の学校であるべきだと思うし、向こうは絶対それがあるし。

●ローカルなスターがいる。

Z:それこそトライブの誰々とジャングル・ブラザーズの誰々が学校一緒とか色々あるじゃないですか。それだってそういうことから生まれてくるし、中学とか高校の何がいいって「ネイバーフッド」、「地元」というものが一番前面に出る年頃です。ヒップホップってものすごくそこを大事にしてるから、その世代からすべてが飲み込めないと本当の意味で広がらない。彼ら世代がリスナーとして反応したのは15年前からかもしれないけれど、彼らの中に「フッドのスター」ができてくると、初めて本当の循環になるなという気がします。

●25年間ですごいことになってきたなと。

Z:ようやくですね。

●そして、これは本当に勉強不足でして恐縮です。7曲目「Tequila Monsters」にあるほど、あえてシャンパン等でなく、テキーラをこよなく愛されているとは思いませんでした。

Z:それこそ曲で言っているような飲み方をいつもしています。みんなで「どうテキーラを飲むと一番ダメージ少なく楽しめるか」と考えた揚句、フレッシュジュースをチェイサーに飲むのがいいと。その中でも、今のところ「パイナップルが一位」と言われてますね。

●そしてキンキンに冷やす。

Z:あとは「チャンポンしない」。ここ、すげえ大切っすね。どうしてもパーティーでシャンパン空いて、それでまたテキーラってパターンとかあるじゃないですか。シャンパンは、パッとやってるって雰囲気にはなるんですけど、それも飽きたかなと(笑)。

●プロデューサー陣では、JASHWONが3曲。

Z:それは「すごく信頼できるプロデューサー」という意識ですね。ただ、今回ヤツだけ一番多く3曲入ってるのは特別理由はないんですけど、ピックしていったら多くなってて。単純に「趣味が合う」んじゃないですか(笑)。ヤツのつくり込みと粗削り具合のバランスは好きですね。

●MOOMINさんとの「Moonlight」は?

Z:オレは「Moonlight Dancehall」に特別な思い入れがあって。レゲエの中で最初に仲良くなったのはV.I.Pまわりだと思うんですが、彼らはヒップホップの現場にもかなりいて、当時「志(ザ・ベスト・オブ・ジャパニーズ・レゲエ)」のコンピをもらったんです。もちろんランキンさんのライブは15、6の頃から観させてもらってきましたけど、オレはラヴァーズみたいなのも元々大好きだったんで、メローな、「こういう歌い手さんもいるんだ!」みたいなのを、まさに「志」で「Moonlight Dancehall」を聴き、「こういう美声シンガーもいるんだ!日本のレゲエ、やべぇ」ってすごく思ったんですね。それ以来あの曲はクラシックスで、向こうだと当り前にレゲエの曲をサンプリングするじゃないですか。それに、ヒップホップもレゲエ無しには生まれなかったってことで、いつもお互いやり合う従兄弟みたいな関係を、「楽しいな」って思ってました。一番尊敬するラッパーはKRS-1だから余計そういう傾向もあり、「そういう曲を一曲つくりたい」と思った時に、すぐ浮かんできたのが「Moonlight Dancehall」。それで、「今のダンスミュージック的なアレンジならできそうだな」と思って、どんどんイメージもできちゃったんで、自分でどんどん作業して。ただ、もちろんMOOMINの大切なビッグチューンなので、一番心配だったのは本人へのお伺いでした。おかげさまでオアシス仲間で、家族同士で潮干狩り行っちゃうような関係でもあるので聞き易い立場ではあったんだけど、でも「この曲はあんまり触って欲しくないな」と思われても仕方ないな。それで「あのね、、」と聞いたら「全然いいよ」って。すごく嬉しかったし、PVにもがっつり出てくれて、撮ったのもオアシスで他のみんなも出てくれて。あそこは等身大でいられる、「日本の中のジャマイカ」みたいな気持ちになれる、そういうつもりで遊びにいける、そういう空気がPVで伝わったんだと思います。

●12曲目「夢でずっと」のリリックでは「本物の先輩は喜んでくれた 笑顔で俺の成功喜んでくれた」と。これはご自分が、出てきた若手に対してそうありたい?

Z:そのとおりです。経験て、経験しないと他では得られないじゃないですか。だから歳を重ねることに何にも変えられない尊さはあると思いますが、同時に、若い子から学ぶことってすごくある。それは、再認識させてくれたり、ちょっと忘れたことを思い出させてくれたり。そう考えると、どっちが「してやる」とか、「してもらう」ということではなく、例えば僕もこのアルバムにKOHHとかY’S、ISH-ONEやSIMON JAPが参加することで、彼らの親御さんが「あなた最近どうなってるの?」となった時「あら、テレビで観たことあるあの人のアルバムに参加してるの?」ってなれば、少しは安心させられたりするかもしれない。または仕事の面で、「Zeebraのアルバムに参加してます」ということでとれる仕事も増えるかもしれない。そういうことがオレがしてあげられることかもしれないし、同時に、オレのアルバムを彼らがフレッシュにしてくれるわけですよね。だから「歳上歳下キャリア有無関係なく、ギブアンドテイクだな」と本当に思うんです。

●改めてそれが色々な側面から実現できた。

Z:結局は「楽しい」に尽きるんですが(笑)。

●同曲には「天国のトコナメの伝説すら でかくなるぜ俺たちの行いで」というリリックもありました。

Z:一番初め、それこそHAZUがILLMARIACHIで連れて来た頃は「10代のラッパーがいる」って感じで、当時はみんなで「かわいい」って。

●かわいかったんですか?

Z:まだ全然ガタイも小さくて、MUMMY-Dとかが結構かわいがってて。東京に来ると、飯に何人かで行ったり会うと挨拶みたいな感じだったのが、ある日突然、大阪のクラブで会ったら完全にシカトされて。「あれ?」、「彼女とケンカでもしたのかな?」ってなってたら、東京に戻って「トコナがとんでもないことした。東京のやつディスッた曲つくった」、「えー!」ってなって。「だからシカトされたんだ」、「ちょっとショックだな」って。でも、そういうことをするヤツは当時いなかったんで、それがもの凄く刺激にもなりましたよね。当時名古屋に雷が行って大喧嘩とか「囲まれる」とか色々あったんで、オレもファーストのツアーは名古屋はずしてるんですよ。「行ったら絶対大変なことになる」とか、そういう噂があって。でもセカンドを出した時、「名古屋に来て欲しい」という話があって、その時トコナは控え室に「会いたかったわ」って来てくれて。でも当時まだ、たまに一触即発風な空気もありました。でもやはり唯一無二の存在だったんで、「このパワーがポジティブにまわったら面白いことになるのに」っていつも思ってたんです。実際今も、AKがあれだけの活躍をしてるのはトコナのおかげだと思うんですよね。それはトコナが、名古屋に一つ、みんなが誇れる何かをつくったってことだと思う。だから、そういう尊いアイコンも、もう日本語ラップの歴史の中にはあると思うんです。それをビギーとか2パックみたいな存在に押し上げるのも、これからのヒップホップのシーンがどんどん強固な、大きなものになっていけば故人もさらに大きな存在になると思うので、もっと頑張りたいなと思います。それはMAKI君、BIG Tにしてもそうですね。