Text by Shizuo Ishii 石井”EC”志津男

2012年1月にRiddimOnlineに掲載された記事です。

LynnTaittの命日が今年も過ぎた。

モントリオールのLynn Taittが他界して1月20日でちょうど2年だ。「Ruffn' Tuff」の一度きりの試写会を原宿のアストロ・ホールでやることにし、Gladdy (Gladstone Anderson)を来日してよと彼に連絡したら体調が悪くて断念。それではとモントリオール(カナダ)のLynn Taittに電話をしたら快く「行くよ!」との返事。さっそく映画の共同制作会社から彼にチケットを送ってもらい安心していたのだが、試写会の3日前になんとなく虫の知らせで電話をしてみると、なんとLynn Taittも具合が悪くなっていてオレの判断で急遽取りやめた。2人とも70代半ばなんだから仕方ない。

そんな事件からもう5年も経つのについ昨日のような気がする。その後、Lynnの体調は回復して「いつでも日本に行けるぞ」と連絡をくれたが、それからずっと来日させるチャンスがないまま会うことはなかった。

Lynnはロック・ステディのギタリストとして名高い。世界に広がるジャマイカ音楽ファンの中でもロック・ステディ・ファンは多い。SKAの発展系として誕生したロック・ステディは、それまでのSKAと比べスローなリズムでよりメロディアスになり、リリックに感情を込めることで独特のムードを持つことができた。そのロック・ステディの曲の中にひときわ目立つギターを弾いていたのがLynn Taittだ。

オレがLynnを知ったのは80年代の終わりだった。既に知り合いだったGladdyとMUTE BEATの共演コンサートをプロモートし、『Don’t Look Back』というアルバムと『It May Sound Silly(邦題『カリビアン・サンセット』)を日本発売していた。調子に乗ってGladdyと新しいロック・ステディのアルバムをタフゴング・スタジオで作っていたが、それはナンボやディーン・フレィザーなども参加してくれて『カリビアン・ブリーズ』という名盤になった。このレコーディングを終えたある日、Gladdyはオレを自宅に連れて行き部屋の奥から虫に喰われたボロいジャケットのアルバムを出してきてプレゼントしてくれた。それが宝物の一枚になったLynn Taitt『Rock Steady』だった。

Lynn Taittは実はジャマイカ人ではなくトリニダード・トバゴのサンフェルナンドという所で生まれた。スティール・パン・バンドのパン奏者としてジャマイカ・ツアーに来たがマネージャーがギャラを持ち逃げして国に帰ることができず、当時カリブで一番の有名グループであったバイロン・リーに仕事を紹介してもらい、ジャマイカではギタリストとして活躍し生活していたそうだ。こうして63年からの数年間に数々のレコーディングやライブでセッションして、あるときホープトン・ルイスの「Take It Easy」でSKAからロック・ステディに変わるリズムをアレンジしたという。そしてキングストンで最も仲の良かったのがGladdyだった。GladdyはLynn Tait & The Jetzのメンバーでもあった。その辺の下りは僕の映画『Ruffn‘ Tuff』でも見てもらうとしよう。

その後Lynnはカナダでの仕事の契約でジャマイカを後にしてそのままカナダ在住となった。

彼は一度来日している。タキオンが89年に主催した「スカ・オーセンティック」でスカタライツとその周辺メンバーとしてローランド・アルフォンソ、Gladdy、プリンス・バスターなど蒼々たるメンバーと一緒にである。素晴らし過ぎる企画であった。その時に「お前の大好きなLynn Taittだよ」とGladdyが僕を紹介してくれ、例のボロジャケ・アルバムにサインをもらった。たしか一度だけカナダからアルバムの売り込みを受けたこともあったが、それは大好きなロック・ステディではなくちょっとJAZZっぽいアルバムでがっかりして僕はリリースしなかった。

僕がSteven StanleyのスタジオでミックスをしているときにGladdyが僕に会いにきた。LynnとGladdyの友情を知っていたオレは、ケータイでカナダのLynnを呼び出した。20年近く会ったことも話したこともなっかったGladdyの喜びようったらなかった。「Lynn?、Lynnか?ホントか?あっっはっは〜」と椅子に飛び乗り子供のように喜び、嫉妬したくなるほど仲がいいのが分かった。

誰かが作ればいいと思っていたジャマイカ音楽の生き証人達のドキュメントをちょっとしたはずみで自分が制作することになった。僕を入れて総勢7人のクルーで10日間かけたキングストン撮影は無事終了し、帰国して最後の編集にかかっていた。だが「あの男が足りない、Lynn Taittをどうしても撮らなければ」と言う想いがどんどん強くなっていた。制作費は全て使い果たし使用する音楽の制作や権利交渉などで時間も予算もすでに限界だった。仕方なくモントリオール在住のLynn Taittの撮影だけは単身で行くことにして、もうひとつのアイディアも心に秘めて成田を発った。

到着したモントリオールはカナダでもフランス語圏で、空港まで彼が車で出迎えてくれなかったらとてもじゃないが郊外の彼の家にはたどり着けなかったはず。

翌日のインタヴューは彼の人柄もあってとてもうまくいった。そして一か八かでもうひとつのアイディア、「サントラ用に2曲とオリジナルのエンディング・テーマをレコーディングしたい」というアイディアをぶつけてみた。すると彼はいともあっさりとOKしてくれて、車で5時間もかかる他の街からドラマーを呼ぼうということになりスケジュール調整。そんなことで時間ができたので、一軒しかないモーテルから一人でモントリオール市内まで往復してみたが、モーテルからバス停まで20分くらい歩き、いつやってくるかも分からないバスに30分乗り、さらに地下鉄に15分乗ってようやく市内、つまり彼の家は緑に囲まれた本当に静かな田舎だった。

Lynnは自分専用のレコーディング・スタジオを持っていた。そのスタジオはガレージを改造した粗末なもので、防音などはしておらず車のクラクションでも鳴ろうものならそのまま音が入ってしまう。機材も日本のリハ・スタ以下の、もはや日本では見ないチープな機材だった。こんな所でレコーディングできるのかと不安になったが、頼んだ手前、今更引き返せない。音が悪けりゃ使わなければいい、とまで心の中で決めた。

エンディング曲は僕のアイディアでGladdy & Stranger Coleの「Just Like A River」のトラックを使うと決めた。この曲はサントラ用にキングストンで再録したトラックがありデータを持っていたのだが、彼のチープな機材ではそのデータは互換性がなく、仕方なくCDRのステレオ・トラックにLynnのギターをレコーディングした。普通で考えたらデモ・レコーディングのクオリティだ。

だが良い曲ができるのはスタジオの機材とは全く関係ない。オレもずっとジャマイカでレコーディングをしてきて、そのほとんどは日本のスタジオと比べると立派とは言えないものが多かった。ましてや60年代のジャマイカのレコーディング事情は相当にひどかったそうだ。たった1本のマイクを囲んでドラムは音が大きいから遠くでギターは近くでなどとバンドでレコーディングしたなんてGladdyが言っていたが、それらのどの曲も素晴らしいのだ。分かってはいても、不安はあった。

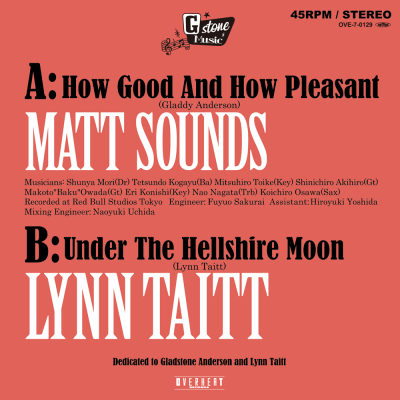

Lynn Taittの頑固な気質は理解できた。気にいったドラマーが欲しければ、4時間でも5時間でも待ち、納得のいくプレイに徹する。できる状況の中で最大の努力をする。Lynnのギターをフィーチャーしたエンディング曲がミックスダウンされ、本当に素晴らし曲が完成。オレが感動しているのを見て「タイトルはお前が付けろ!」と言ってくれた。だからジャマイカで撮影で奇跡のようなシーンを撮れたヘルシャー・ビーチにちなんで「Under the Hellsher Moon」と名付けた。

「Ruffn’ Tuff」のエンド・ロールに流れる名曲はこうして生まれた。

ほんとうにヤバイ曲はスタジオを選ばない。