|

「今度のアルバム『Art And Life』に示されているのは、アーティストがいかにして一枚の絵を描き上げるか、という過程なんだけど、同時にその絵もまたアーティスト自身を描いている。要するに、そこに一人の人間の内と外が表れているんだよ」 「今度のアルバム『Art And Life』に示されているのは、アーティストがいかにして一枚の絵を描き上げるか、という過程なんだけど、同時にその絵もまたアーティスト自身を描いている。要するに、そこに一人の人間の内と外が表れているんだよ」

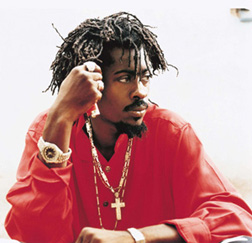

晴れてメジャー・カンパニー、″ヴァージン″のアーティストとなったビーニ・マン。アイランド・ジャマイカ発の『Blessed』を除くと本作が初のメジャー流通作となる事をある種の驚きをもって迎え入れる人も決して少なくないだろう。ビーニはつまり、それだけの″大物ディー・ジェイ″なのだから。

ビルボードのR&Bチャートでも健闘した「Who Am I?」や『The Many Moods Of Moses』のロングラン・ヒットはUSマーケットでも確実に彼の名前を広めた。彼は宿敵バウンティ・キラーとは違ったやり方で市場を開拓したのだ。それはヒップホップ・アーティストとのコラボレーションによって起こる化学反応ではなく、ジャマイカ産のアップデートされた最新サウンドにシンギング・スタイルのフロウを絡める、という典型的な″正攻法″、だった。それは決して狙ったものなどではなく、偶然ヒットしたに過ぎないのかも知れない。しかしあの印象的フレーズ…「ジンジマ、俺のBMWのキーを持ってる奴は誰だ?」は、ヒットの絶対要素となる″分りやすいパンチ・ライン″と成り得たのだ。この一曲で、彼が各方面から注目されたのも実に納得のいく話、である。

「ジャマイカでもアメリカでもイギリスでも、とにかく一つの国にじっとしてるようじゃ駄目なんだ。ありとあらゆる人間を自分の音楽に引き入れるべきだ、と俺は思うんだ。ユニヴァーサルなアーティストにならなきゃな。俺自身があらゆる種類の音楽が好きで、それを取り入れてるわけだし」

ジャマイカでのシングル・リリースは相変らず多作なビーニ。だが、その精彩の無さを指摘する向きは多かった。例えば "Bellyas"

のトラックに乗っかってみても、以前の様に他を圧倒する様なフロウは響いてこない。今にして思えば、そうした一連の不作は彼自身のターゲットがそこに無く、インターナショナル・マーケットの方にこそあった為なのだろう。

そうした仕事のメリハリの付け方は、個人的には決して感心しないが、出来上がってきたばかりのこのアルバムを聴くにつけ、ビーニのやりたい事、やるべき事のベクトルに興味を持ってしまった。彼は最早、ジャマイカの

"The Doctor" では無いのか? 確かにそうかも知れない。ケイプルトンとヤリ合うことも不毛の極地なのかも知れない。彼はただ、ダンスホールから飛び出したインターナショナル・アーティストとして世界中を駆け回りたいだけ、なのだ。

昔からのビーニのファンで「Gantananela」で絡んで以来、良好な関係を続けている(それは夏頃には出るという彼のセカンド・ソロ・アルバムでも判る事だろう)ワイクリフは、この『Art

And Life』について「徹底的にダンスホール・ヒップホップを追求したレコード」と評している。彼は本作中の目玉の一曲「Love

Me Now」にフィーチュアされている他、「Analyze This」も共作している。その「Love Me Now」はフージーズとの交流も深く、またダンスホール・シーンともホットアイスやアシッドレイン、エア・タイトといった自己銘柄を通じて関ってきたサラーム・レミのプロデュース・トラック。かつてはマッド・コブラも唄っていたノーティ・バイ・ネイチャーの代表曲「O.P.P.」のトラック(大元はジャクソン5)を下敷きに、賛美歌のメロディを重ね上げたこの曲は、明らかに「Ain't

Gonna Figure It Yet」のヒットを踏まえたものである。サラームは更にもう一曲、「I've Got A Date」を担当。ステイプル・シンガーズとアルトン・エリスが溶け合った様なこの曲のアイデアも果たしてビーニの口をついて出たものなのか。

「彼は何でも取り込んで一つのサウンドを作り上げるのが上手い。例えそれがダンスホール・ミュージックであったとしても、ロックの要素がそこに感じられたり、レゲエのハーモニー、或いはオペラのヴォーカリゼーション…とにかく色んなものが詰め込まれているんだ。そしてそれは、自分がやっている事と不思議とダブるんだ」

ワイクリフが言う様に、ビーニはそのヴォーカルから様々な音楽素養を感じさせてくれる数少ないディー・ジェイ、だ。ジャマイカのアーティストの場合、自分が唄っている曲のオリジネイターやジャンル、ひいては時代背景などを知らずにシング・オーヴァーしている場合が多いが、ことビーニに関する限りそれは無い、そうだ。意識的にカヴァーする確信犯。つまり「Ain't

Gonna Figure It Yet」にしてもカントリー・ソングと判っていて唄ったのだ。

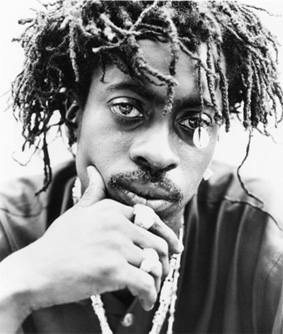

ビーニのキャリアの長さについては、もうくどくど説明するまでも無いだろう。僅か6歳の時に、50人ものエントリーがあったディー・ジェイ・コンテストを制して以来、チビを意味するビーニは常に注目を集める存在だった。しかし彼はジャマイカを出て、イギリスやアメリカ、カナダを転々とする空白時間も経験する。彼に再びジャマイカへ戻る様に説得したのはショッキング・ヴァイブスのボス=パトリック・ロバーツ、というのも有名な話。その後、'90年代にビーニはショッキング・ヴァイブス・クルーと共に確固たる自分の足場を築き上げた。

今作でもショッキング・ヴァイブス・クルーは重要なポジションにいる。ドープに押し殺した声色でオリジナルのフロウを披露した「Original

Tune」に、ナイヤビンギで本作の真意を表明するタイトル曲「Art And Life」、キューバのトランペッター=アルトゥーロ・サンドヴァルをフィーチュアし、カリプソではなく新時代のラテン・ダンスホールを聴かせる「Tumble」、いよいよメジャー・デビューが決まったらしい盟友、タント・メトロ&デヴォンテの名コンビと唄う「Some

Tonight」、そしてJAスタイルのダンスホール・ヒップホップ・チューン「The Best That I Got」…。それらは全て、長年に渡る信頼関係の中で生み出されたものだ。その他のジャマイカ組の制作曲は、デイヴ・ケリーの

"The Bug" リディムでプロモ盤も出回った「Haters And Fools」に「9 To 5」、トニー″CD″ケリーの「Trus

Me」、そして先にも触れたワイクリフ絡み、スティーリー&クリーヴィ制作のギャル・チューン「Analyze Me」、となる。いずれも、やっつけ仕事とは感じられる筈もないヴァイブスが横溢している。

そして、ワイクリフ以上に″USサイドのキーマン″となるのが、ファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴからなるネプチューンズ。テディ・ライリーの下にプロデュース・ワークを学び、ブラックストリート、SWV、ノリエガ、ハーレム・ワールド、オールダーティ・バスタード等にトラックを提供した事で知られる彼らは、ノリエガのブレイク曲「Super

Thug」に顕著な様に、独特のエレクトロ解釈とハネが強く細かい打ち込み系ビートでスウィズ・ビーツ(ラフ・ライダーズ)やマニー・フレッシュらと共にヒップホップ/R&Bシーンに新風を吹き込んだ。そしてそれは「Super

Thug」が散々パクられている事からも判る通り、ジャマイカのダンスにも少なからず影響を与えているのだ。そんないま一番旬でビジーなプロデューサーとがっぷり四つに組む事が可能になったのもヴァージンとの契約がもたらした幸運と言えよう。何故ならば、同レーベルはネプチューンズが初めてアルバム丸々一枚の制作を請け負った、個性派シンガー=ケリスを世に出したレーベルなのだから。 そして、ワイクリフ以上に″USサイドのキーマン″となるのが、ファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴからなるネプチューンズ。テディ・ライリーの下にプロデュース・ワークを学び、ブラックストリート、SWV、ノリエガ、ハーレム・ワールド、オールダーティ・バスタード等にトラックを提供した事で知られる彼らは、ノリエガのブレイク曲「Super

Thug」に顕著な様に、独特のエレクトロ解釈とハネが強く細かい打ち込み系ビートでスウィズ・ビーツ(ラフ・ライダーズ)やマニー・フレッシュらと共にヒップホップ/R&Bシーンに新風を吹き込んだ。そしてそれは「Super

Thug」が散々パクられている事からも判る通り、ジャマイカのダンスにも少なからず影響を与えているのだ。そんないま一番旬でビジーなプロデューサーとがっぷり四つに組む事が可能になったのもヴァージンとの契約がもたらした幸運と言えよう。何故ならば、同レーベルはネプチューンズが初めてアルバム丸々一枚の制作を請け負った、個性派シンガー=ケリスを世に出したレーベルなのだから。

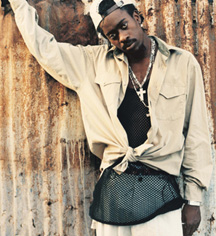

そのケリスをフィーチュアした「Jamaica Way」は、ジャマイカのファウンデーション・アーティストたちに対するリスペクトの念を、ネプチューンならではの高圧的なバウンス・ビートに煽られるかの様に早口で放つ好曲。ケリスの歌声さえも、その迫力満点のフロウと例のヴォイス・サンプルで掻き消されそうになっている。また、モジョ所属のスティーヴ・ペリーが「Walk

Like Egyptian」の節で唄うセクシャルな「Ola」や、セカンド・ソロ作をリリースしたばかりのマイヤ嬢(そのアルバム『Fear

Of Flying』にはビーニも参加)との「Girls Dem Sugar」でも彼はインターナショナル・スタイルがどういうものか、を身をもって示し、自分のキャリアがネクスト・レヴェルに突入した事を強烈にアピールしている。

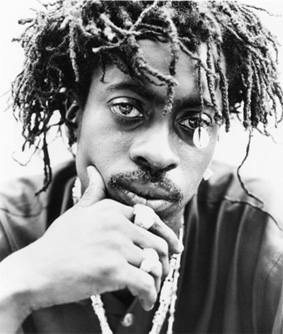

「俺は言葉の庭みたいな男なんだ。言葉を育て、言葉を編み出す。いつだって言葉がこの頭の中にあるんだよ。あとはビートがあればいい。辞書は俺の頭の中にあるから、ビートが付けばメロディになる。メロディが付けば、それは即ち″唄″となるんだ」

本作でようやくそのリリカル・テクニシャンぶりとメロディ・メイカーぶりを全開にする事が出来るビートと巡り逢った、とでも言わんばかりに。とにかくこの『Art

And Life』は彼のスタイルのヴァーサタイルな魅力、つまり″引き出しの多さ″は十二分に発揮された力作、だ。本作によって更に″ジャマイカのアーティストを軽視しない傾向″が世界的に根付く事を願ってやまない。

「俺がこのアルバムで何をやらかそうとしてるのかを世界中の連中に判って貰いたいんだ。それだけ満足いく地点に到達しているしね。俺は全ての人々を楽しませるエンターテイナー。スタンドアップ・コメディだってやるし、役者だってやる。とにかく何でもやるんだよ。ガイドにだってなるさ。『Art

And Life』を聴く時、リスナーは俺の姿を見るだけじゃなくて、俺を通じて″世界″を見ることになるんだからな」

|