久々のソロ作品『レクイエム・ダブ』をリリースするこだま和文。実は、けっこう長電話をしている間柄なのでこのレコーディングのほとんどの経緯は知っているつもりなのだが、読者のために改めて聞いておこう。電話での時は、どうも僕が一方的に話すことが多いので今日は絶対的な聞き役に廻りますので読者諸兄、御安心を! とにかく、こだま君たった一人のユニット『ダブ・ステーション』で創ってしまおうという気になったきっかけから。

こだま(以下K):そうですねぇ。『Kodama & Gota』(Sony)を3年前にやってから、すぐ後にやっぱり自分の作品創んなきゃって気持ちになってたんです。もともとゴータとやる時も自分の機材でプログラムしたものをロンドンに持っていって、それでゴータの機材を通してやってたんですよ。で、僕のは凄くコンパクトなシーケンサーなんですよ。だから、それじゃあ本番の音には物足りないんじゃないかって話もあって気にしてたんだけど、ゴータの所でやった時にも僕の持ってるシーケンサーの音のままで皿に入れてもいいんじゃないかって話が出た位だったんですよ。それで感触があって、次やる時はあんまりめんどくさいプロセスを踏まずに、自分のパーソナルな、要するに自分がベース弾いて、自分がドラムやってというのと同じスタイルでそのまま録音できる様にと思ってやってたんですよ。チャチなシーケンサーですけど、気持ちの部分だけ「本当にこれ本番で行くぞ」って思えばそういう音になるんですよね。これが俺は本番なんだって事は自分の部屋がスタジオになるって言うか、すぐレコーディングなんですよ。それでやったらいい感じになってきて、どんどんそういう形で曲にしてったんですよ。でも3年で3曲ですけど(笑)。ところが今の会社(スピードスター・インターナショナル)がやろうって話になって。

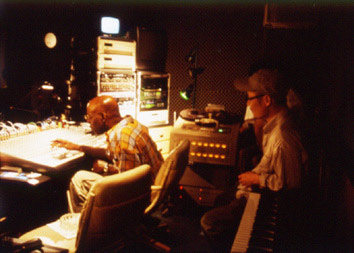

丁度僕がロンドンのゴータの所に行く数日前にこだま君に電話をした。するとこだま君がNYに行くという。「じゃぁミックスダウンをロイド″ブルワッキー″バーンズに頼みに行くんだね」と言うと「えっ、秘密にしておきたかったんだけど」って(笑)。ロイドはNYレゲエの中心的なワッキーズというレーベルを70年代から始めて数々の名作をリリースしてきた。僕が初めて会ったのはマンハッタンの当時ソニー落合が勤めていたちゃんとしたオフィスだった。マックス・ロメオと共にやって来たロイドはマンゴか何かを食べていたヌルヌルの手で握手しようとするので僕が躊躇すると、大笑いして急いで手を拭いて握手をした思い出がある。中々にいい笑顔の持ち主で僕と同い年だった。80年代初頭だった。OVERHEARTも後にワッキーズ産のシュガー・マイノット『ウイッキド・ア・ゴー・フィール・イット』など数枚をリリースする。その後スタジオをブロンクスからニュー・ジャージーの落合家の地下に移しレコーディングを続けていたが、90年代の頭位かな?ジャマイカのシュガーのユース・プロモーション跡地にスタジオを建ち上げようと懸命になっていたその頃、夜中の12時過ぎに一度訪ねたことがあった。とても元気そうだったがスタジオの完成はかなり遠そうだった。このマイペースな超渋い男、ロイドに拘って頼んだこだま君の理由についても聞かねばなるまい。

K:それはねぇ、今年の正月に今井(元ミュート・ビートのドラマー、今井秀行。現在NY在住)が自宅に来たんですよね。それで「ロイドがニュー・ジャージーを出てからスタジオをまたやりだしてる」って今井がポロッと言ったんですよ。それが凄く気になって詳しく聞いたら「クイーンズの自宅の一室を完全にスタジオにしてかなりの所までレコーディングやれる状態になっている。シュガー(・マイノット)とかがしょっちゅう仕事してる」って言うんですよ。それを聞いた今年の正月は、僕の曲もある程度できていて、トランペットも入れたりしてるっていう状態だったんですよね。でも今回は自分が全部演奏もやって、勿論トランペットもやって、ミックスもマン・ツー・マンで手島(正文)君と二人だけで最後まで全部やったものをリリースしようと思ってたから、かなり音は見えてたし…。そこへきて…何でだろうなぁ、実は僕はミュート(・ビート)の時からそうですけど、自分が録音した音を、あるいは自分達が録音した音を他人に全く任せるって事は一回も無かった。勿論ミュートの時は宮崎(DMX)がいたし、土井さん(エンジニア)といっしょにやったとしても、皆があれこれ言いながら宮崎も卓をやってっていう…。ソロを出した時も土井さんとかゴータとか、結局お互い話をしながらその場で自分が目指す音ってのをちゃんとディレクションしてきたわけですよね。今回ロイドにやって貰おうっていうのはねぇ…これは導きと言うか閃きですね。ちょっと話が前後しますけど、丁度今井の話を聞いて、例えば他のバンドでもジャマイカに行ってダブ・プレートを作る、あるいはロンドンに行って誰それのスタジオでやるっていうのは今や当然のことになりましたよね。そういう事じゃない何かもっと本当にプライベートにパーソナルな物だけでやろうと思っていたところだった。そう言えば今、日本ではロイドって誰も気にもかけてないし話題にも上ってない人がいたんだって。僕はジャマイカに行ってないけど、まぁ作品だけは石井さんを経由してジャマイカまで行ったり、ロンドンもあったし、それってみんな知っている人だよね、スライ&ロビーもあったし…。

石井(以下E):キング・タビーもリー・ペリーもあったしね。

K:で、ロイドってのは死角っていうか、凄い大事な物を忘れていたって気持ちになってすぐに結びついちゃったんですよね。それで今井に聞いて貰ったらOKだって。で、ロイドが「どんな気持ちでやるんだ」って言うんで、俺は今のロイドの音が欲しいからって…。何でかって言うと…、ロイドが3年前に出したシングル「マンゴ・ウォーク」っていうクライヴ・ハントの曲のB面「マンゴ・ドライヴ」っていう12インチを友達にダビングして貰って、ずっとその皿を探してたんですけど絶対見つかんなくて…。それが97年って書いてあるわけ。(演奏が)ブルワッキー・オールスターズで、ミックスがロイド。これが凄い事やってる。ロイドは昔のワッキーズも然ることながら、最近のロイドってこんな風になってるのかって確信したんですよ。その質感が…。全く別の新しいアプローチ。ドラムン・ベースとかテクノとか、ここ一連のレゲエから派生して出てきたものがありますよね。全部ひっくるめた凄いトータルな音になってたんですよ。やっぱ凄いなって思って…。それもあってロイドには僕は今回一切口を出さない。ロイドが好きにやって欲しい、今のロイドが欲しいからって今井に伝えて貰ったんですよ。それでこういう風になったんです。でも「マンゴ・ドライヴ」ってワン・フレーズで大した曲じゃないんですよ。でも口では言えないけど…もう凄いキラーだったもん。僕はスライ&ロビーとかね、ボビー・デジタルとか、そういう色々なミックスが好きなんだけれども、やっぱりロイドってジャマイカでもないし、UKでもないし、それは僕ら東京でダブとかレゲエとかやってきた気持ちと何か通じるんですよね。勿論ジャマイカへ行ったら素晴らしいものが沢山あると思うんですけど、レゲエに対する身の置き方みたいな物かなぁ、まぁ石井さんにも僕は同じものを凄く感じますけど、日本人でレゲエとかダブをやって創ってきて…。石井さんとかロイドとか、本国から離れていて一人でやっているっていう強さって言うか、そういう所を感じるわけですよ。で、改めてNYでロイドとはミュートのツアーから10年ぶりの再会だったんですよ。あれが89年で、今年は99年だから。ミュートの時も8月の末から9月の頭だったし、今回も6月で夏だから本当に10年ぶりなんですよ。

もうそんなになるのか。僕も何にも分らずSF、LA、NYにMute Beatと共にドライバー兼マネージャーの様なツアーをしたのだが、SFでロイドが待ち受けていてくれてずっと旅をした。僕も東京のライヴ・ハウスの様なつもりで行ったから、PAも何も無い会場がブックされていたSFとLAの時には焦り狂ってカード片手にPAレンタル屋をロイドと共に走ったっけ。そのツアー以来、今井君とロイドはとても良い知り合いになった。

K:クイーンズの地下鉄を降りて、暫く住宅街を皆で連れ立って歩いてたんですよ。自宅の車庫の前で何かルード・ボーイというかBボーイな格好でボーっと立っている男がいるんですよ。それに今井はすぐ気がついて「オー」とか言って。頭ツルツルで…俺はひょっとしてロイドの息子がいるのかなって思ったんですよ。10年前に逢ったロイドよりも若い人に見えたんですよ。10年前はロイドってフォーマルっていうか紳士的な感じだったよね。髭も凄い長くって、10年前の方がオヤジっぽかったんじゃないかなぁ。ところが、髭も取っちゃって、それで近づいて見たらロイド。何かいそいそ待ってたっていう感じで、凄くチャーミングだなって。別に待ってる風な顔はしてないんですよね。暑いのに別にガレージに出てくる必要はないのに、何か立って待っててくれたんだよね。そっから始まったんですけど。

E:DJクラッシュとか、UAとか色々な人とのレコーディングはしているものの自分の作品となるとレゲエに拘っているじゃない。そこの所を改めて聞きたいんだけど。

K:「俺はレゲエ」って思ってはいなかったですよ。ところが思わざるをえない音楽だってことに気がついた。勿論ヒップホップも聴けば、たまにはジャズも聴けば、色んなミュージシャンがやってる音楽は聴いているつもりなんですけど、最近よく使う言葉は、「レゲエは音楽の中の音楽」ってよく言ってるんですよ。それは(レゲエを)どう聴いても、どの音楽よりも凶暴だってことがあるんですよ。あの凶暴さが他の音楽みたいにイージーには広がりをみせないっていう所もあって、まぁ可能性が大き過ぎるっていう事ですよ。つまり包容力ですよ。それをよく考えてみたらレゲエって始まりが意外と新しいですよ、ロックン・ロールだとかジャズなんかと比べるとね。勿論メントとかカリプソとかアフリカの音楽もあって、それでジャマイカの音楽になってきたんだろうけど。レゲエになったのは65年過ぎ、67、68年とかさ、そうすると物凄く新しい訳。その時にはロックン・ロールもあれば、ジャズもあればって、彼らもそういう音楽を聴いてた訳ですよね。そこからあの妙な3拍目にキックが来たり、2・4でアクセントが来る様な、あのどこにも無かったリズムが突然あそこで出てくる訳ですよ。って事はその時点でトータルで凄いクリエイティヴな物じゃないかと思うんですよ。新しい物だったんですよね。もうレゲエって確立されてるから、ジャズとかロックとかボサノヴァっていうのと同じ様に思ってるけど、実はそこら辺からひっくるめた中から出てきた、まだちょっと得体の知れない大きい音楽って気がしてるんですよ。僕は20年やってるけど、未だにその考え方って変わんないんですよ。俺はレゲエなんだっていう風に思うんじゃなくて、レゲエってダンスホールも含めて聴いても聴いても凄いなって思うんですよ。つまりレゲエって凄い量で出て来るんだけど、あまりにも奥行きがあって大きいから掴みようがないんだと思うんですよ。それで出されたものに関しては興味を持つ人はそこそこ持つんだけど、レゲエってそれがどこに行くのか分かんないってものですよ。例えばダンスホール・レゲエを初めて聴いた人がレゲエのコーナーに行った時に、隣の棚の物を抜いた時に自分の興味をもって聴いてたダンスホール・スタイルとは全然違う物、例えばジャッキー・ミットゥを引いちゃったとするじゃない、それって全く違ったもの。でもよく聴けばダンスホールのリズム・トラックと同じ物が、凄いレア・トラックでジャッキー・ミットゥの中にあるっていう事は僕らは分かるけど、そういう不思議な奥行きって難しい物じゃないけど分からない事でしょ。これは最近話してて出てきたんだけど、やっぱり凶暴なんですよ。曲が凄いとんがった創りの如何にも迫力のある曲相じゃない…例えばマックス・ロメオとかホレス・アンディが唄ってたりする訳ですよ。自分でもレゲエって凄い好きだから普通何かしてる時に常に聴いてるんだけど、ある日突然変わった音楽だなぁって思う時があるんですよ、自分が創ったりもしてるのに。それは7インチのB面なんか聴くとメロディ無し、ピアノでカッティング入ってたのにそれも無い、ドラムとベースだけで延々やってる訳ですよ。何も出てこなかったりするし。凄くよく知ってる曲のB面なんか掛けるとメロディなくなっちゃっているから凄いシュールな凶暴な音に聞こえる時があるんだ。そこを新しい人達が好きになってくれると嬉しいんですけどね。ところがこれがいいって思うのはどういう事だって思う事もあるんだよ、あんな物を。あんなベースとドラムだけど、ダンボールの箱の中でやってる様な音を、あんな物をどうして良いと思うんだろう。石井さん、何で僕らはあんな物を聴いてきたの? 俺は何であんな物を創ったのかってのも疑問だし、あのB面の音をさ、一応A面の曲がメインだとしても売ってる訳でしょ。唄もない、ドラムとベースしか入ってない様な物を形にして出したってのはどういう奴等だって…、あんなのレゲエ以外無かったでしょ。当然Hip

Hopもまだ無かったし。そんな不思議な事がまだまだレゲエにはいっぱいあるんですよ。分からないって事は楽しむ可能性があるって事ですよね。聴いても聴いても分からない。Dr.アリマンタードの76年の7インチとかにもダブ・ヴァージョンが入ってるんだけど、アンプとか蹴っ飛ばしてるんですよ。まあリー・ペリー的なアプローチなんだけど。それがマジな音になって尋常じゃないんだよね。今のダンスホールの凄いトラックを聴くまでもなく、20年前のシングルのB面を聴いただけでもね。

方法論については「レゲエは乱暴な音楽だね」とよくこだま君とも話していた気がする。でも凶暴か。なるほどね。僕にとっては早い、安い、巧いのがレゲエのひとつの魅力だった。それはB面のヴァージョンを使ったU・ロイによるDJ→ラップの誕生だけじゃなく、ワンウエイと呼ばれるたったひとつのトラックを皆で唄い廻す方法だけとったって、今僕らがやっている同じBPMでお客の腰を止めない最良の方法だったりする。Dubをはじめとするジャマイカ・オリジナルの幾つかの乱暴とも思えるアイディアが、とにかくリミックスやHip Hopやパンクに限らず現在の音楽界に深い影響を与えていると言われる所以だ。

K:日本でも(サウンド・)システムとかDJの連中とか頑張ってこの15年位で凄く増えて、自分達のシステム持ったりダブ・プレート作ったりしてかなり積極的に皆色々な事をやる様になってきて凄くいいんだけど、あとリトル・テンポだとかロッキング・タイムとかバンドも出てきて…。ところが皆でつるんでバッド・ボーイとかいう見かけだけじゃない、もっと根源的な凶暴さっていうのがまだ無いなっていう気がするんですよ。昔はグラディとかジャマイカのミュージシャンと逢うと必ず思ったのは、音楽の好きさ加減が違うって話をよくしてたのね。今は音楽に対する凶暴さが違うっていう。だからまだまだレゲエが広がりきっていない。ポジティヴに言えば大きさをまだまだ把握出来ないんじゃないかなぁ。それはあの音楽的凶暴さにあると思うんですよ。それは彼らは自分達がいいと思う物をひたすらプログラミングしてきて、嫌だと思うものをプログラムから外したと思うんですよね。それは奴隷っていう時代からの繋がりがずっとあるから、今の若いジャマイカの人達は自覚は無いとしても、おとっつぁんやおじいちゃんの世代まで辿ればすぐにその時の物がある訳で、金も無いし、例えばラジオひとつ聴いても自分が好きな物をプログラムしていく事に必死だったと思うんですよ。それで自分達が凄く嫌だと思う事、例えばポリスとか白人が押し付けた下らない価値観だとか、そういう物を極力押し徐けて、自分の必要な物に関しては凄い勢いでプログラムしたと思うんですよ。僕は逆なんですよね。知らないうちに凄いプログラムされてしまったんですよ、この歳になるまでに。それは親とか幼稚園、小学、中学、高校とか社会全体にプログラムされてしまったんですよ。苦労して自由を掴んできたジャマイカの人達と、こっちの自由って物を全然掴んでこなかった者がレゲエをやるって事の開きってのは覚悟せざるをえないですよね。それが音にあるんじゃないかなって。根源的な違いを感じますよ、レゲエをやればやる程。だから今はプログラムを外す事がレゲエのあの凶暴さに少しは近づけるかなって…。そういう気持ちになったのもNYから帰ってきてからなんですよね。ロイドと会って、ロイドの在り方ってのが既にそうなんですよ。何かね、ロイドってやたら自由なんですよ。自由って言葉変えるとワガママなんですけど…あるいは孤独って事もあるよね。凄い一人なの、ロイドって。アーティストとして一人っていう。それを10年ぶりに再会した事で学んでしまったんですね。そういう人はこの近くにもいますけどね、一人(笑)。凄い傲慢にやってきた人がいるんですけど(笑)。

オリジナル曲としては「レクイエム」(鎮魂歌)、「ラメンテーションズ」(哀歌)、「グロリア」(讃歌)の3曲だがこだま君は、これを1曲としてとらえてもらってもいいし、出来上がった気持ち的にはアルバムなのだという。当然ダブあり、アカペラあり、ロイドの「ギブ・サンクス」という凄く温かくて、しかもやばいポエット・リーディング・ミックスもある。CD以外にもミックス違いを入れたアナログの3枚同時発売もある。個人的な環境の変化と今作への強い意志も現わしているらしいのだが、「小玉」から「こだま」に改名した彼の拘りが出たこのインタヴューを読んだ方はチェックするしかないでしょう。