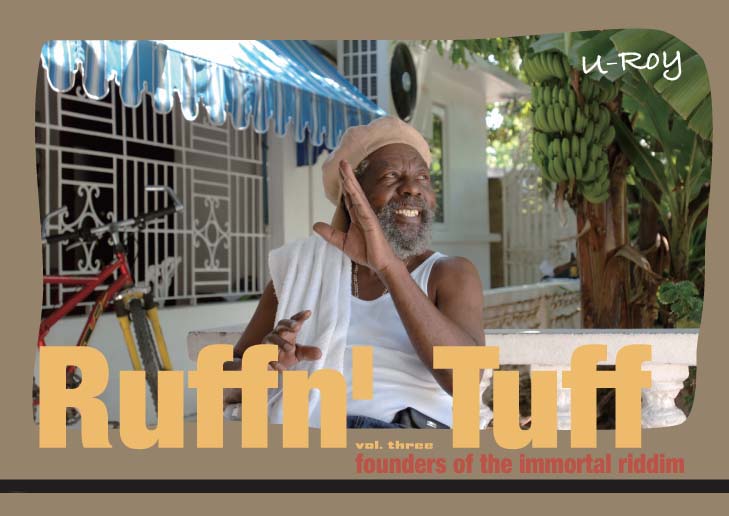

Ruffn' Tuff vol.three

Text by Haruyasu Big 'H' Kudo / Photo by Masataka Ishida

いよいよ今月封切られる石井"EC"志津男による初監督作品『Ruffn' Tuff』。今もなお世界で奏でられているこのリディムは、如何にして誕生したのか?その奇跡的な現場では一体何が起こっていたのか? 長年謎に満ちてきたそのひとつの答えがここにはある。

"EC"の初監督作品、しかも“伝説のリディムの創始者たちによって語られるルーツ”であるという。期待はいやが上にも高まってしまうではないか。ジャマイカのオリジナル・リディムとされるスカ、ロックステディ、そしてレゲエの起源については、これまでに様々な説が語られてきた。その張本人と目されるミュージシャンやプロデューサーたちの発言もいろいろあった。しかしながら、そのどれもが決定力不足。中にはどうも信用しかねるものも……。

本誌前号、前々号に紹介されていた制作裏話にもある通り、これらのリズムの創世期に現場にいた連中が、次々と世を去っている現状を考えると、本作はまさに待望の、そして今だからこそ作られなければならない必須のドキュメンタリーと言える。さらに、撮影そのものが、“ガイダンス”としてしか言い様がないほどの、密度の濃い短期決戦であったことを考え合わせると、これはもう、ひとつの奇跡を記録したと言っていい。

導入部、キングストンの街に、ラジオから流れるレゲエ、相変わらずだな、なんて油断していると、きっちりと現場の残酷さを思い知らされる。80年代のレゲエを背負って立っていたスタジオ/レーベル、チャンネル・ワンの廃墟を、車の中から撮影するシーン。かつてはあの入口の前でポーズを決めるのが、日本人観光客のお約束。それが今では近寄るのも危険なほどの、ギャング抗争の真っ只中にあるという。そして突然の暴力事件に巻き込まれ、息子を失ったカールトン・マニング。川崎のクラブ・チッタで極上のボーカルを披露してくれた、あのカールトンがそんな悲しい思いをしていたとは……。

昼下がりの浜辺、リロ・シブルスがギターを弾きながら『I Shall Be Releesed』を歌うシーンで、少し気持ちが楽になる。いつの間にか集まって来た人たちも一緒になって歌っている光景を見ていると、ギャングだの、暴力事件がのがウソのようだ。少し気になったのがリロイの左耳。あれは補聴器?

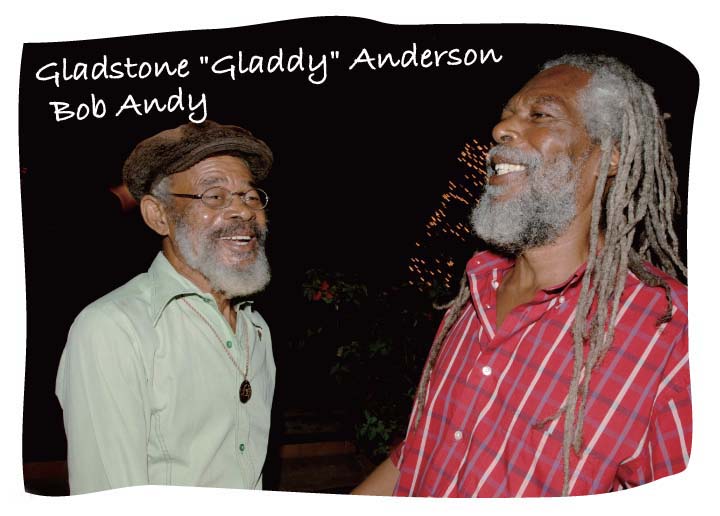

本作は、グラッドストン“グラディ”アンダーソンを中核として話が進んで行くのだけれど、最大のヤマは、スカ誕生の、その現場にいた彼の、実演付きの証言である。まず、グラディは、スカ以前のリズムとしてブギウギを弾く。と言うと何だかそっけないようだが、まずは弾いているピアノそのものが大昔のシロモノで、たぶん植民地時代からの生き残りなんだろう。外見といい、音質といい、あっという間に50年代の初めへタイム・スリップしてしまう。グラディの指が鍵盤をやさしく叩く時、ツメがあたる音まで聞こえるのには、しびれた。アメリカ南部で生まれたブギウギが、ジャマイカなまりでスカになる、といった予想通りの話なのかと高を括っていたのだけれど、次のシーンでそんな考えは見事にひっくり返される。「私が、こういうリズムを作ってみたんです」と言って弾き始めたのは、オン・ビートでピアノのカッティングが入る、ミドル・テンポのブルースであった。そしてこれをドン・ドラモンドとローランド・アルフォンソに披露したところ、彼らはもっとテンポを速くしろと言って来た。そこでグラディはスピードを上げて弾いてみたが、オン・ビートでカッティングしようとしても速すぎておくれてしまう。つまり、ス、ス、ス、ではなくて、ッキャ、ッキャ、ッキャとなってしまう。グラディは、これが後にスカと呼ばれるようになった、と証言する。ジャマイカのリズムに特徴的と言われる“アフター・ビート”の起源については、これまで様々語られて来たが、この説明は聞いたことがない。そして、言っている人がグラディだけに、相当な説得力を持つ。実にありそうなことだ。

次のヤマは、迷わずにリン・テイトだ。ロックステディを作った男のひとりとしては、割に地味な存在だけど、しゃべっている姿を見ることができるとは、ホントにビックリ。でも、スカからロックステディへの移行について、一番わかりやすく説明してくれたのはアルトン・エリスだ。スカのテンポが落ちたこと。それに伴ってウォーキング・ベースから脱皮した、より自由なベース・ラインが創造され、表現が豊かになったこと。結果として、リズムを構築する音と音の間に余裕ができ、ヴォーカルはそこで様々な感情移入を試みるようになった。つまりは、ロックステディとはスカが音楽的に発展を遂げた産物である。アルトンが強調したかったのはここだろう。

できれば、ドラマー、ベイシストあたりからの話も欲しいところ、なんていう贅沢を言っていると、トドメのレア映像にブッ飛ばされるので要注意。なんと、キング・タビーが動いている!驚きを通り越して、鳥肌もの。そして、これほどではないけれど衝撃的だったのは、ボクシング・パンツ一枚でサンドバックにパンチを食らわすイエローマンなどなど。繰り返し見る度に、新しい発見がある。

本作には、ほとんどジジイしか出てこない。そればけでも見る勝ちがあるというものだが、もう少し経つと向こう側に行ってしまいそうな方々が一堂に会したことは、やはり “EC” の力であろう。繰り返すが、これは奇跡の記録である。最後になってしまったが、 “EC” に感謝。」

Text by Hajime Ohishi / Photo by Masataka Ishida

3号に渡ってお届けしてきた映画『Ruffn' Tuff』を巡るサイドストーリー。今回は撮影の全工程に同行し、10月末に発刊される書籍版などに印象的な写真を提供しているカメラマン・石田昌隆と石井"EC"志津男監督の対談を決行。2時間に渡ってたっぷりと話をして頂いた。

「今しか撮れないものがあると思った」(石田昌隆)

●石田さんが今回の話を聞いたのはいつぐらいだったんですか?

石田昌隆:前から話をもらってたんだけど、ちゃんと話を聞いたのは出発の1週間ぐらい前(笑)。そのときもECさんのなかでは色々とプランがあったみたいだけど、とりあえずジャマイカ行こう、と。

石井"EC"志津男:打ち合わせをしているとき「とりあえずカメラマンを連れていったほうがいいんじゃないか」ってことになってさ。で、まだギャラの話もできなかったから、おそるおそるスケジュールの電話をしたら「そういうのは優先しなきゃけないから」って石田さんに言われてビックリ(笑)。

石田:どうなるかわからなかったんですけど、ECさん特有の興奮状態になっていることだけは伝わってきたから(笑)直前までECさんが監督であることすら知らなかったんですけどね(笑)。

●石田さんがジャマイカ行ったのは今回、何回目だったんですか?

石田:5回目かな。だけど、キングストンは23年ぶり。だから、どう変わっているのかが興味があった。まずね、レゲエはストリート・ミュージックだったんだけど、今は違うってこと。90年代は有名なサウンドシステムに行けばストリートのムードを感じられたんだけど、今はみえにくくなってる。前はサウンドシステムの現場が情報源であり社交場だったのに、そういう空気は失われてるんです。オレンジ・ストリートはかろうじてその雰囲気を残ってるけど、ダウンタウンも人気がないし。それは映画『ジャマイカ 楽園の真実 LIFE&DEBT』(2005年夏に日本でも上映されたステファニー・ブラック監督によるドキュメント映画)でかかれているようなグローヴァリゼーションの問題が関係してくるのかっもしれないけど。前は貧乏ながらも楽しく生活してる感じがあったんですけどね。

EC:確かにそういう気はするね。昔はサウンドシステムに行くと、夜中に街中で隣近所の迷惑を省みずに爆音で音をかけてて、こんなことが、許されるのか?とか思ってたからね。その方法論は今もいきてるんだけど、今はクラブでもやってて空気は変わってきてるかもしれない。

石田:だからこそ、今しか撮れないものがあると思った。ECさんも言ってきたのは、この映画は10年後、20年後に意味が出てくるっていうこと。そのあたりは直感的に感じてた。ただ直感はあっても具体性がなかったんだけど(笑)。

EC:僕らが日本の時間感覚で接してても、太刀打ちできないからね。そう言う意味での諦めはあったんだよ。だってさ……(事前に)誰にもアポ取ってないんだもん(笑)。今だから言えるけど、予定がなければミスもないから(笑)。

石田:ECさんと(Sonny)落合さんが作って来た人間関係、その結果なんだと思う。撮影期間はたった10日間だけど、ECさんと落合さんがジャマイカ人と作って来た20年以上の積み重ねがなかったらありえない映画ですよね。本当に奇跡的な10日間だったと思います。日本に帰ってきてから、類似の映画があるか調べてみたんですよ。そういうものもあったことはあったんだけど、すごく優等生的で。そっちが『ヒストリー・オブ・ジャマイカン・ミュージック』だとしたら、こっちは『Ruffn' Tuff』としか言いようがない感じ(笑)。

●ジャマイカの変化については、現地の人たちはどう言ってるのですか?

EC:ま、それは本(注:書籍版『Ruffn' Tuff:永遠のリディムの創始者たち』。10月30日[予定]にリットー・ミュージックから発刊)を読んでもらうといいんだけどさ(笑)……冗談冗談。ま、「サウンドシステムから歩いて帰れたよ。」と言うよね。

石田:最初、キングストンの空港に着いて、街中に向かう途中で(カールトン&ザ・シューズの)カールトン・マーニングの家に寄ったんですよね。そうしたらカールトンのが蒼白な顔をしてて。子供が間違って銃殺されちゃって……っていうシーンにいきなり遭遇して。

EC:僕らが着く2、3日ぐらい前だったよね。まぁ……うん。

石田:この前の試写会で(司会の)ランキン(・タクシー)さんが「ECさんの遺作」とか言ってたけど(笑)、ここに出てる人も10年、20年経てば死んじゃう人もいるのと同じように、ECさんだっていつどうなるかわからない(笑)かといって、「古き良き時代の残り香を記録しておこう」みたいなノスタルジックな感じじゃないんですよ。例えばこの前DVD化された映画「Roots,Rock,Reggae」(1978年、ジェレミー・マー監督によるドキュメント映画)はボブ・マーリーの存在やラスタの精神性とかを紹介しながら、なんとか欧米の人にわかってもらおうとしてる。今はそういう基本の部分は共通認識になってるでしょう。で、実は「Ruffn' Tuff」はラスタのこととかいろんなものが抜け落ちてて、そのぶんリズムの核心についてスポットが当たってる。逆に言えば「ジャマイカはカリブの楽園の島で……」といった部分をすっ飛ばしてリズムの話をできる、そんな時代にようやくなったんだなぁと思った。

EC:「リズムを作る」っていうのは大変なことだよね。それが例え偶然のものだとしても、それは凄いことだと昔から思ってたの。ジャマイカ人に対していやなこともあるけど、それを許せちゃうのは「俺たちができないことをこいつらはやっているんんだ」っていう思いがあるからかもね。で、そういう思いを持っているのが俺だけじゃないのが凄いと思うんだ。クラブでU・ロイとかをかけてさ、みんなで「凄い!凄い!」とか言っているわけじゃない。あのちっちゃいジャマイカで生まれた音楽がこんあに拡がってること自体が凄いんだよ。

●でも、石田さんがおっしゃったようにラスタだとこのことも含めてジャマイカすべてを映像化しようとは思わなかった……?

EC:俺はラスタマンとも付き合ったりしてるけど、ラスタの本当のところなんかわからないからね。とりあえず手を出さなかったんだよ。だから、乱暴だよ(笑)。音楽のことに絞って作りたかったから、いろいろ突っ込んで行くと動きが取れなくなるとおもったから。

「他の人も何か作ってくれたらいいと思うんだけどね」(石井"EC"志津男)

●石田さんが初めて完成した作品を観たのは試写会のとき?

石田:そうですね。グラディ(グラッドストン"グラディ"アンダーソン)が「スカは私が作った」っていう話をした後に、ジョニー・ムーアが「グラディはいなかったと思うけど……」っていうところがおもしろいですよね(笑)。

EC:本当のことを言ったら、誰がスカを作ったかなんて俺もわからないから映画を見た人が判断してほしい。みんなが「俺だ、俺だ」ってとこをリスペクト。

石田:あと「Ruffn' Tuff」のもうひとつのポイントとしては、「トレジャー・アイルもなかなかのもんだよ」っていうことを表現していることだと思う。

EC:80年代の終わりに、トレジャー・アイルのものを出そうとミス・ポテンジャーに言ったけど、マスターがなくて出せなかったんだけどさ、その頃からトレジャー・アイルへの想いはあったんだよね。グラディが「俺はトレジャー・アイルのすべてのアレンジャーやってたんだ」って言ってたし……俺は何割か洗脳されているのかもしれないけど(笑)。あとね、デューク・リードのことは割とみんな良く言うんだよ。ただ、それは早く死んだやつは神だってことかもね(笑)。

石田:デューク・リードのほうが音楽制作の現場によく顔を出してたって言いますしね。

EC:あと彼もカリプソ・シンガーだったし、やっぱり好きでやったたんじゃないですか。だからこそ、グラディを抱えたかったんじゃないかな。そう思うよ。「It May Sound Silly」(注:グラディが72年にリリースした傑作。邦題は「カリビアン・サンセット」)とか凄いもん。ま、プロデューサーのハリー・ムーディーの力もあるかもしれないけど、でも凄い。

石田:今まではスタジオ・ワンに比べてトレジャー・アイル関連の話ってあまり知られていなかったけど、アルトン・エリスやジョン・ホルトが思いの外、肯定的なデューク・リード評を話してくれてるところ、あとジョニー・ムーアが「グラディはデューク・リード寄りだったあkら(スタジオ・ワン寄りの人のようにレジェンダリーな存在として認識されずらかった)」と言っていることで、ECさんのグラディの思い入れの正しさがやっとわかった部分がある。レコードだけを手がかりにしていても見えてこない部分もあるし、現地の生の状況を見ないとわかんないことも多いですからね。

●書籍版の『Ruffn' Tuff:永遠のリディムの創始者たち』はどんな内容になるんですか?

EC:映画のほうで省かれているところも載ってるから……本のほうが面白いかもしれない(笑)。

石田:ひとりひとり話をもう少し丁寧に乗せてるんですよ、トータルで13人かな。映画では使えなかったプリンス・バスターも載ってるし。

EC:だから、ホントに面白いんだよメッセージがあれば……。

EC:まぁ、こういう見方もあるよ、っていう映画かな。それで、他の人も何か作ってくれたらいいと思うんだけどね。

石田:あとね、スカがロックスティディになっていくところが分かり易く描かれていると思うんですよ。

EC:そうね、なるべくわかりやすくしようとは思ったの。コアな内容だとは思うけど、(デタミネーションズの)高津(直由)君に出てもらったりして、興味がある人が最後まで観れるようにしようとは思った。まぁ、最後まで観てくれたらありがとう、そんな感じじゃない?それで、本を読んでもらったらいいと思うよ(笑)。付録て作ったものじゃないから。

石田:映画の方は、最初はもっと長くてもいいかなって思ってたんだけど。

EC:だって石田さん「4時間にしましょう」とかいってるんだもん(笑)。

石田:フル・ヴァージョンの話は本に持ってけたからよかったですよね。この映画は欧米の人にも観てもらいたいんっですよ。

EC:うん、向こうで流したいって話をしに来てくれる人もいるんだよね。スティーヴ・バロウも「どうするんだ?イギリスではやらないのか?」って言ってくれて。どうなるかわからないけど、ありがたい話だよ。

From Director

Gladdyが来日したときは、MUTE BEATとの共演コンサートを青山のスパイラル・ホールでやった。1987年のことだ。今の俺の歳は、その時のGladdyの歳を遥かに超えてしまった。そりゃあ、お互い弱っていくわな、顔も頭も……。

この映画が出来て良かった。世界にたくさんの影響を与え続けるレゲエのもとを創った人たちの証言を記録できた訳だから。

素晴らしいメロディ、素晴らしいリリック、そしてなんと言ってもリズムだ。このリズムの恩恵に今もあずかっている俺としては、どうしてもこいつを創りだした人たちに最大のリスペクトをかましておかないといけなかった。その先は誰かがやってくれ。創り出したリズム。それが今もず〜っと生きているってことに感謝とリスペクトなんだ。

昔、Gladdyが俺の家に来たことがあった。狭い玄関から娘の部屋のわずかに開いたドアの先にあるものをみつけると、吸い込まれるよるにその前に腰を下し弾きはじめたブギウギ・ピアノ。そのシーンはまったく同じようにアクエリアス・スタジオに置かれた古いピアノの前でも起きた。

この映像の中にはヤラセがない。全くない。だから多少は乱暴かもしれないが、もともとジャマイカの音楽がラフでタフなのだ。(石井"EC"志津男)

■MOVIE

■MOVIE

10月14日(土)21:20~ 連日レイトショー

シアターN渋谷(旧ユーロスペース リニューアル館)

東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル2F(JR渋谷駅西口「南改札」より徒歩5分)

【トーク・ショウ with EC】11月2日(木)Rankin Taxi 他

[問]シアターN/03-5489-2592 HP:www.theater-n.com

【その他上映情報】

11月18日(土)~24日(金)名古屋シネマテークにて1週間限定レイトショー[問]名古屋シネマテーク/052-733-3959

11月25日(土)~大阪シネヌーヴォX[問]06-6582-1416

12月7日(木)宮城県Zepp Sendai [トーク・ショウ 有り][問]ウェルパフォーミングアーツ/022-771-1432

■BOOK

■BOOK

『Ruffn' Tuff:ジャマイカン・ミュージックの創造者たち』

監修:石井“EC”志津男

A5判/192ページ

リットーミュージック

¥1,890(tax in)10月30日発売

出演者の中から13名のインタヴュー+石井、石田、落合のエッセイ集。

■CD

■CD

『Ruffn' Tuff ~ Founders of The Immortal Riddim』

O.S.T.

[Overheat / OVE-0100]

¥2,625(tax in)10月6日発売

カリプソ、スカ、レゲエなど全16曲のベスト・セレクション。